千葉県多古町の日本寺へあじさいを見に行きました。

多古町は成田空港から東へ

車で約20分ほどの距離にあります。

農業が盛んで、特に「多古米」は

ブランド米として知られています。

日本寺はそんなのどかな田園風景の町中を

さらに小高い土地へと入った、

静寂な森の中にあります。

あたり一帯は鳥獣保護区になっていて

バードウォッチングのコースになっていました。

キジ、コジュケイ、キジバトや、

なんと、ふくろうも現れるようです。

日本寺入り口の駐車場で車を降りると

早速あじさいが出迎えてくれました。

山門から本堂 までの道は古刹の貫禄たっぷり。

日本寺

「正東山日本寺(しょうとうさん にちほんじ)」は中山法華経寺(千葉県市川市)の日祐上人が1319年に開基した日蓮宗の古刹です。

「中村檀林(学校)」が開かれ、1599年(慶長4年)~1875年(明治8年)の270余年間で多くの僧侶を輩出しました。

本堂の扁額には「正東学庠」とあります。

「庠」は「まなびや」と訓読みしますが、

現代で言えば「正東学校」といったところでしょう。

檀林であったことがうかがえます。

中村檀林は関東三大檀林のひとつで、徳川家から篤い外護を受けました。

特に徳川光圀(水戸黄門)は中村檀林から上人を迎えて

「水戸三味堂壇林」を創立するなど縁が深かったようで、

光圀ゆかりの屏風が所蔵されていたり、

境内には光圀お手植えの樹々も見られました。

日本寺のあじさい

-1024x576.jpg)

境内に咲くあじさいは珍しいものも多く、

種類の多さは圧倒的で全国でもダントツ、

群を抜いています!

整備された散策路は杉木立が日差しを遮り、

花の色がより艶やかで美しく、葉も綺麗です。

「ポップコーン」(手前)

「ポップコーン」(手前)

先がまるくて、確かにポップコーンが弾けたようです。

-1024x768.jpg)

-1024x576.jpg)

-1024x576.jpg)

-1024x576.jpg)

「てまりてまり」

-1024x768.jpg)

-1024x576.jpg)

-1024x768.jpg)

-1024x576.jpg)

柏のような葉なので「カシワバアジサイ」

葉もきれい。秋には紅葉するそうです。

森のきれいな空気で育つ日本寺の株は

花付きがよく、長持ちです。

左隅にカシワバアジサイが!

-1024x768.jpg)

続いてガクアジサイ。

-1024x576.jpg)

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

-1024x768.jpg)

八重咲き、フリンジ、ひらひら系など

本当に種類がたくさんあって、

見飽きません。

![]()

ヤジマアサイの「紅(くれない)」

太陽の光があたると赤くなるそうです。

「こんぺいとう」

-1024x768.jpg)

手毬咲きのような、

まるい花もありました。

日本寺のあじさいは、1984年(昭和59年)6月に

有志の方々による「日本寺奉賛会」が結成された際に

記念として8,000株植えられました。

(多古町商工会HPより)

その後、30年ほど前から近所の人たちが挿し木をして植え始め、

2013年(平成25年)には、一般の方から「記念植樹」として募り、

50品種以上の珍しいあじさいが新たに植栽されて、「あじさい庭園」となりました。

現在は、140~150種、約10,000本ものあじさいが見られるそうです。

日本寺のあじさいはとても見応えがあり、

種類もたくさんあって、

写真では、とても紹介しきれません。

(自分の撮影技術のせいもある ^^;)

冬に咲く紫陽花もあるそうです。

(毎日新聞2018年1月13日地方版より)

時折聞こえてくる鳥のさえずりと

新緑の自然に癒されながら、

さまざまな色と形のあじさいの花に

すっかり魅了されてしまいました。

-1024x576.jpg)

日本寺は檀林だったため、一般のお寺のように檀家を持ちません。

そのため現在のご住職(貫主?)をはじめ、

お寺の運営などはすべてボランティアの方々で行われているそうです。

にもかかわらず、こんなに素敵なあじさい庭園を

無料で開放していただけるなんて。。。

感謝の気持ちでいっぱいです。

微力ながら

感謝の気持ちで「チャリン」。

日本寺の見どころ

日本寺には、あじさいの他にも見どころがたくさんあります。

匠の技が光る立派な山門や鐘楼堂(共に多古町の指定有形文化財)、

山門に掲げられている扁額(日本三額の1つ、本物は本堂の中)、

神社の彫刻(葛飾北斎も影響された名彫刻師「波の伊八」の作品)、

などなど。

本堂の左手奥には妙見様やお稲荷様が祀られていて、

檀林のころは学僧が学業成就を祈ったそうです。

学僧が神様にお参りする。

宗教に対する寛容さが垣間見えて面白い(#^.^#)

鯉が泳ぐ池や光圀お手植えの紅葉などもあります。

鯉が泳ぐ池や光圀お手植えの紅葉などもあります。

清々しい空気が心地いいので、

野鳥でも探しながらゆっくり散策して

脱日常するのもいいですよね。

あじさい鑑賞も列に並ぶこともなく、

写真もストレスなく撮ることができます。

もちろん、歩行者の方への気遣いは必須ですが。

あじさいはまだまだこれから、

6月いっぱいは楽しめると思います。

(昨年7月上旬に訪れた際は、確かに「終わり感」もありましたが、

それでも十分楽しむことができました。)

こんなご時世で外出もはばかられますが、

穴場的な日本寺ではゆっくり時を過ごすことができます。

リフレッシュをかねて

足を運んでみてはいかがでしょうか。

また素敵なあじさいが見られますように。

千葉県香取郡多古町南中1820−1

0479-76-3745

駐車場:2箇所(国道沿い入り口、山門横)

入園料・拝観料・駐車場 : 無料

おまけ

おまけ

あじさいの花

ところで、みなさんは紫陽花の「花」をご存知ですか?

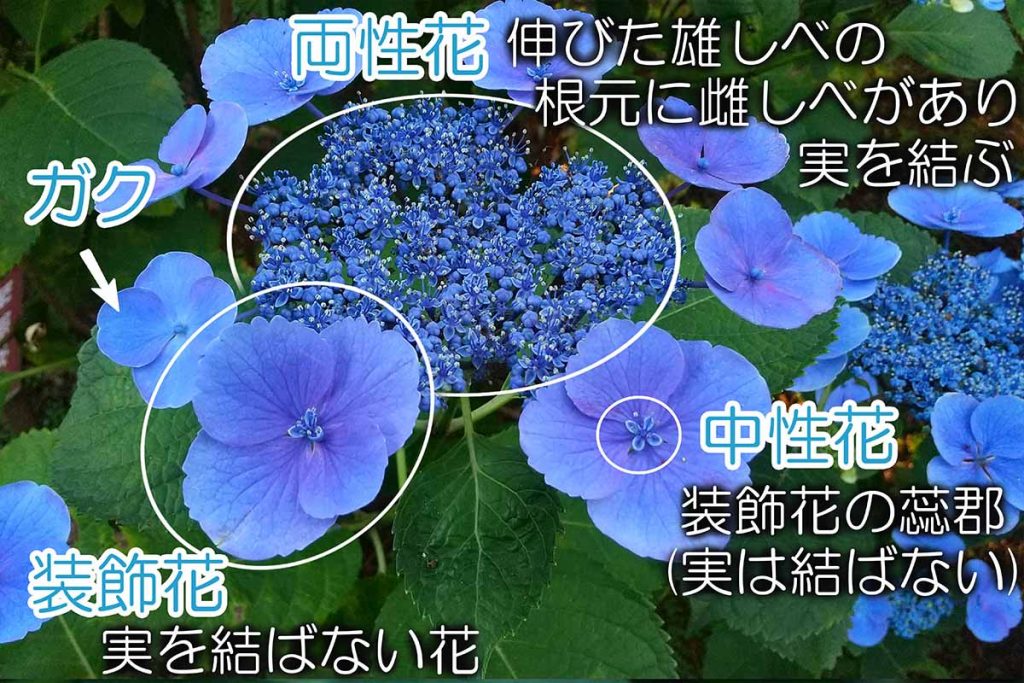

大きく華やかな紫陽花ですが、花びらのように見えている部分は、

実は「ガク」と呼ばれる葉っぱが変形したもので、

色鮮やかな花のように見せて花粉を運んでくれる虫を誘ったり、

花を守る役目があります。

寄り集まったガクは装飾花とも呼ばれます。

花は装飾花の中心に、とても小さなものがありますが、

機能が退化して実がならないため、本当の意味での花は

装飾花に囲まれた中心の、密集した部分になります。

よく見ると小さい花がびっしり咲いています。

あじさいの七変化

あじさいの花の色は赤・青・ピンク・白・紫のバリエーションと濃淡で

50種類以上あると言われます。

そして別名「七変化」と言われるほど、花の色が変わることは有名ですね。

酸性の土壌なら青い花、

アルカリ性なら赤い花、

中性なら紫~赤い花。

リトマス試験紙とは逆ですね。(^^)

これは、あじさいがもつアントシアニンという色素の作用です。

あじさい特有のアントシアニンは通常は赤い花を咲かせるそうですが、

土壌から吸い上げたアルミニウムと結合すると青くなります。

アルミニウムは酸性の土壌に溶けやすいため、

雨の多い日本は青いあじさいが多いそうです。

よく、赤い花を咲かせるために石灰を撒きますが

これは土壌をアルカリ性にしてアルミニウムの吸収を防ぐためで、

石灰が赤い色を作り出しているわけではありません。

また、同じ株で青や赤など違う色を咲かせるのは

それぞれの根が張った場所の土壌によってアルミニウムの吸収率が違うからだそうです。

例えば表面は酸性の土壌でも、土深くなるとアルカリ性だった場合、

アルカリ性の土壌に達した根から栄養が送られる花だけは赤くなる

といった具合です。

意外と繊細なつくりをしているんですね。

ちなみに白いあじさいはアントシアニンを持たないため、

色の変化はないそうです。

その他にも、色が固定されている品種のあじさいもあり、

その品種は土壌の酸度を変えても花の色は変化しないそうです。

あじさいの毒

あじさいには人に対して毒性のある品種があります。

色の七変化でお話ししたアルミニウムも人体にとって決していいものではなく、

場合によっては神経毒性を示したりするものとされていますが、

アルミニウム以外の毒性のある成分を含む品種があり、

厚生労働省のホームページでは、注意喚起されています。

「毒性成分については未だ明らかではない」そうですが、

実際にあじさいの葉を食べて中毒症状を起こした事例があげられています。

( 症例1) 2008 年 6 月 13 日、茨城県つくば市の飲食店で、料理に添えられていたアジサイの葉を食べた 10 人のうち 8 人が、食後 30 分から吐き気・めまいなどの症状を訴えた。

(症例2) 2008 年 6 月 26 日、大阪市の居酒屋で、男性一名が、だし巻き卵の下に敷かれていたアジサイの葉を食べ、 40 分後に嘔吐や顔面紅潮などの中毒症状を起こした。いずれも重篤には至らず、 2 ~ 3 日以内に全員回復した。

厚生労働省「自然毒のリスクプロファイル:高等植物:アジサイ」より

あじさいは、特にその葉っぱに有毒物質を蓄積して

動物から食べられにくくしていると言われ、

秋に落葉することで毒を体外へ排出するそうです。

※つぼみや花、茎にも毒性があるものもあります。

厚生労働省発表の事例は、飲食店の飾りでしたが、

あじさい鑑賞時や日常生活においても、

特に小さなお子様が間違って口にしないように、

ご注意ください。

ワンちゃんや猫ちゃんにも,よくないそうなので

ワンちゃんや猫ちゃんにも,よくないそうなので

気を付けてあげてくださいね。