パワースッポットの旅 出雲編

出雲大社「神門通り」

こんにちは!

得得サイトです。

今回は宇迦橋の大鳥居から出雲大社の正門までつづく約700mの表参道、「神門通り」と出雲の「食」についてご紹介します!

参拝を終えて出雲大社を後にし、

神門通りにある飲食店やお土産屋さんに寄り道します。

まずは腹ごしらえ。

食道楽の4人旅、土地の名産は外せません。

出雲そば

手打ち出雲そば「えにし」さんに出雲そばを食べに入りました。

割子そば

三段ある!

初めての三段、得した気分です。

この丸い漆塗りの器は「割子(わりご)」といい、そばを盛って三段にした「割子そば」が出雲では一般的らしいです。

食べ方は、器に直接そばつゆをかけて食べます。

※蕎麦ちょこで蕎麦をつけながら食べる蕎麦つゆほど濃くないので、ぶっかけ蕎麦でも全然辛くないです。

「1段目を食べ終えたら残ったそばつゆを2段目に移し、足りなければ新しいつゆを足す。3段目も同じように食べ、最後に残ったつゆを蕎麦湯にいれて飲む」そうです。

まずそのまま何もつけずに蕎麦だけいただいてみました。

蕎麦の香りが強く感じられ、

蕎麦好きにはたまりません。

味もしっかりしているのですが

十割蕎麦や田舎蕎麦とはまた違った独特な特徴があり、

蕎麦を良く見ると私たちの食べている蕎麦より黒っぽく見えます。

それは出雲そばの特徴のひとつで、「挽きぐるみ」という製法によるものでした。

出雲そばの製法

- 通常そば粉を作るときは 続きを読む・・・

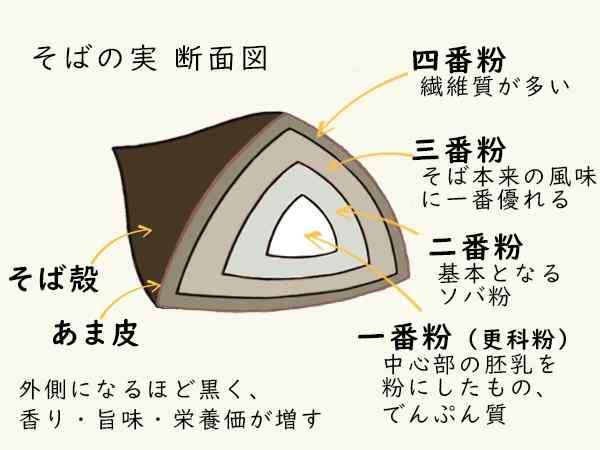

- そばの実を削る課程で削られた粉を一番から四番までに分類し、どの粉を使うかによって種類や味わいが変わります。

例えば実の中心の白い部分の一番粉で作った蕎麦は更科蕎麦と呼ばれ、白くつややかでのどごしの滑らかな繊細な蕎麦になります。

出雲そばはこのように製粉分けをせず、殻がついたままのそばの実(玄そば)を石臼や製粉機で挽き込む「挽きぐるみ」という製法で製粉します。

挽きぐるみの蕎麦自体は出雲地方独特のものではありませんが、出雲そばには、他の地方よりも殻に近い部分まで使われているそうです。

ここで疑問。他の地方より殻に近い部分?そばの実丸ごと使うのに?

実は挽きぐるみで挽いた粉は、ふるいにかけて殻を取り除くそうです。それでも殻は混入するので、黒くぼそぼそした食感になってしまいます。(少し太めで黒く短い特徴から、どじょう蕎麦と呼ばれます。)

そのため、現在「挽きぐるみ粉」とよばれるものは、殻を完全に取り除いてから製粉されます。(それでも甘皮まで挽きこむので色は黒っぽくなりますが。)つまり、1番から4番の粉を使うということになります。(4番を使わず、1〜3番までの粉だけのものも「挽きぐるみ粉」と呼ぶこともあるそうです)

殻ごと挽きこむ出雲そばは古来の製法により忠実ということですね。

なので挽きぐるみの蕎麦のなかでも、出雲蕎麦は色・味・香りが強く、えぐみも感じられるようです。

とはいえ、出雲にもたくさんの蕎麦店があり、そばもつゆもその店のこだわりがあり、それぞれの味があると思います。それを楽しむのもまた、旅の一興です。

釜揚げそば

出雲そばには温かいお蕎麦で

「釜揚げそば」という、これまた独特なお蕎麦があります。

蕎麦を茹でたお湯(そば湯)ごと丼ぶりによそられてくるので、そこに自分で蕎麦つゆをいれていただきます。

三段(割子そば)につづき、これも初体験。

挽きぐるみ蕎麦のそば湯ごといただくので、 とても栄養価が高く

健康食としても注目とのこと。

なぜそば湯ごと器に盛り、いただくのかはその歴史にあります。

出雲そばの歴史

- その昔、神在祭が執り行われる旧暦の10月、出雲地方の神社にはお祭りになると屋台がでて、温かい釜揚げで新蕎麦をだしたといいます。

続きを読む・・・ - 屋台なのであまり手間はかけられず、鍋や釜揚げした蕎麦をそのまま温かいゆで汁(とろみのあるそば湯)と一緒に器に盛り、薬味やつゆをかけて食べていたようで、これが現在まで受けつがれて、割子そばと並ぶ出雲の代表的な食べ方になったそうです。

割子そばは城下町松江の発祥ですが、釜揚げそばが出雲大社をはじめとする神社周辺が発祥なのも納得です。

出雲そばは出雲大社、松江城下を中心として発展し、蕎麦店がたくさん出来て出雲の名物になりました。

ちなみに国内最古の歴史書【古事記】によると、神話の地・出雲では、元々蕎麦がき・蕎麦がゆ・おやきが支流だったようで、そば切りの技術は、1638年に出雲藩・松平家初代藩主松平直正公が信濃国(松本藩)より転任された時に持ち込まれたと云われています。

ぜんざい

次は食後のデザート、 ぜんざいです(^^♪

出雲がぜんざい発祥の地ということで、

これは絶対はずせません。

出発前から地図に赤丸印をつけてチェックしていた日本ぜんざい学会壱号店さんへ。

あまり広くはない店内ですが、かわいらしいお店で、順番まちする女の子に混ざり野郎が2人(連れがいて心強かった)。わくわくして待つ女(妻たち)を横目に、私としては、あまり甘いものは得意でないので、特に期待もせず順番待ちをしていたのですが・・・

ぜんざいを食べて大興奮。

美味しい。

「縁結びぜんざい」という、

焼き餅いりのぜんざいを食べたのですが、

甘さ控えめで、

香ばしく焼かれた餅も主張しすぎず、

ぜんざいと餅の相性が素晴らしく美味しい!

甘いもの好きの3人は大喜び、

私もドハマり。

お新香がついてくるのがまたニクイ。

このお店のぜんざいは、「大粒で皮が柔らかく風味の良い出雲大納言を使用し極力豆がつぶれないように火加減から炊き上げまで丁寧に行い上品な甘さに、紅白のお餅は奥出雲のもち米を使用し、なめらかにつきあげた弾力の強い食感に」仕上げてあるとのこと。

出雲ぜんざいは、「汁気が多く、縁起の良い紅白のお餅が入ったぜんざい」と出雲ぜんざい学会 (旧 日本ぜんざい学会)さんに定義されているそうです。

「汁気が多く」というと「おしるこ」を思い浮かべてしまいますが、このお店でいただいた出雲ぜんざいは小豆がいっぱいで、私のイメージする、いわゆる「ぜんざい」でした。

- 「ぜんざい」と「おしるこ」の違いは 続きを読む・・・

基本的に水分の少ない小豆汁でつぶ餡のものは「ぜんざい」、水分が多い小豆汁が「おしるこ」と言われていますが、地域によって異なります。関東では、小豆餡の汁物を「おしるこ」と呼び、つぶ餡は「田舎しるこ」、こし餡は「御前しるこ」と区別するそうです。関西では、こし餡を「おしるこ」と呼び、つぶ餡を「ぜんざい」と呼びます。九州の一部では、白玉粉が入っているものが「ぜんざい」、お餅が入っているものを「おしるこ」と言われるそうです。このように各地域によって呼び方が違います。大きく見れば同じですが、各地域によって歴史や作り方が違い、奥が深いお菓子です。

基本的に水分の少ない小豆汁でつぶ餡のものは「ぜんざい」、水分が多い小豆汁が「おしるこ」と言われていますが、地域によって異なります。関東では、小豆餡の汁物を「おしるこ」と呼び、つぶ餡は「田舎しるこ」、こし餡は「御前しるこ」と区別するそうです。関西では、こし餡を「おしるこ」と呼び、つぶ餡を「ぜんざい」と呼びます。九州の一部では、白玉粉が入っているものが「ぜんざい」、お餅が入っているものを「おしるこ」と言われるそうです。このように各地域によって呼び方が違います。大きく見れば同じですが、各地域によって歴史や作り方が違い、奥が深いお菓子です。

(出雲菓子 板根屋さんより)

ほんと、美味しかったです。

またぜひ来たいお店でした。

※ 「縁結びぜんざい」はヤキモチ焼くほど仲がいい縁結びという意味で名付けられたそうです。

あとで聞いた話ですが、この日本ぜんざい学会壱号店さんは、カップルで食べれば仲が円満に、独りの方は良縁に恵まれるという縁結びのパワースポットとしても有名なんだそうです。

ぜんざいのおはなし

ぜんざいは、出雲地方の神在餅が発祥といわれています。

出雲では旧暦10月の神在祭には全国から神々が集まり、出雲大社で神事が執り行われますが、その祭りに振舞われたのが神在餅です。神在餅の「じんざい」が出雲弁(ズーズー弁)で訛り、ずんざい → ぜんざい となって京都や江戸に伝わったとされています。

- 出雲がぜんざい発祥の地であるという事は、江戸時代初期に書かれた『祇園物語』や、『梅村載筆』、『雲陽誌』などに記されています。・・・続きを読む・・・

- (以下、祇園物語より抜粋)

「出雲國に神在もちいと申事あり。京にてぜんざいもちいと申ハ。これを申あやまるにや。10月にハ日本國の諸神ミな出雲國にあつまり玉ふゆへに。神在と申なり。その祭に赤豆をにて汁をおほくし。すこし餅を入まいらせ節々まつり候を。神在もちい申よし。」

おなかもいっぱいになり、すっかり満足(*^^*)

神迎の塩

さて、いい加減お土産をと思っていると、 女性軍がお店に消えていきます。

ここ大社町では古くから「潮汲み」といって、八百万の神をお迎えする「稲佐の浜」の海水を竹筒に汲んで宮々をまわり、出雲大社を参拝した後、自宅の玄関や神棚、家族などをこの海水で清めるという風習があります。

(「稲佐の浜」や「潮汲み」についてはこちらをどうぞ)

このお店の塩は「稲佐の浜」の海水で造られた「神迎の塩」です。

お店のホームページによると、沖縄在住の自然界と会話しさまざまな発明で人々を救われるという先生に「この塩は神々のパワ-がもらえる塩」とお言葉をいただいたそうです。

もともとは販売目的でつくられたものではなかったようですが、この方の言葉がきっかけでお店を出すようになったとのことでした。

食用としてもまろやかで旨みがありますが、商談や勝負、自宅を出る前、仕事の合間などに、少量口に含み邪気を払いパワーを感じていただきたい、とのこと。

明るくてかわいい店内は女の子でいっぱいでしたが、店内の雰囲気、音楽、香りが心地よく感じられるので、女の子に臆せず入ってみてください。店内は 五感に響く店 としてこだわって装飾されているそうです。

桐箱入りの「最上級 神迎神事の塩」や、盛り塩を作る器、お皿、日本酒などもありました。

ありがたいお塩と知ってか知らずか、女性軍はかわいいお土産(自分の分を含む)が買えたとご満悦でした。

次に「いずも縁結び本舗」さんへ。

こちらのお店でも女性軍が本領発揮。

なぜ女性はお土産屋さんを見るとあんなにはしゃぐのか?

女性軍が ザ・お土産 を購入している間、

私は、「あごのやき」を発見。

これまた、美味しい。酒の肴にピッタリ!

家に帰ってからまた取り寄せましょw

さらに物欲を満たすべくご縁横丁へ。

ご縁横丁

ご縁横丁は出雲大社の大鳥居(勢溜)の向かいにあり、長屋風の造りになっています。

店舗は出雲の企業ばかりが集まっていて、出雲にどっぷりはまることができます。

ご縁横丁の入り口で

「しじみ汁」を発見!

米子空港から出雲大社へ向かう道中、ずっと宍道湖を横に見ながら「しじみ汁」の誘惑と他3人の「しじみ汁食べたい!」という訴えに耐えながら出雲大社へと急ぎおあずけになっていた、あのしじみ汁が目の前にある!

4人全員が食いつきました。(笑)

宍道湖のしじみ汁

念願の宍道湖のシジミ汁を食べて・・・???

関東人の私たちがイメージしたものとは全く違うものでした。

関東のしじみ汁は、しじみの出汁で真っ白になるくらいしじみを入れて作るので、これでもかというほどしじみの味がします。なので、物足りなく感じてしまうのかもしれません。

この旅行中に何度か宍道湖のしじみ汁をいただきましたが、やっぱり一緒。orz

どうやら、地域性による味の違いのようです。

まず、気が付いたのは醤油の味が甘く関東の醤油とは全く別物ということ。作り方云々とか、そういうことではなく食文化の違いだったのです。

ここでつい先ほどいただいた出雲そばを思い出しました。なるほど、納得です。

ここで学んだこと。「関東を出るときはMY醤油(濃いくち)を持って旅行する」です。

そんな事を考えていると、いつの間にか先輩夫婦がいません。

キョロキョロしていると、のどぐろ串焼きの文字が・・・。

く~っ、おなかはいっぱいだけど、一期一会、

のどぐろ+旨い+名産=食う

食欲に勝てず、おデブの道をまっしぐら。

「うん、さすがのどぐろ、脂がのってて さいこ~」と立ち食いでのどぐろを堪能していると、先輩夫婦が戻ってきました。

私が出雲大社で御朱印を頂いているのを見て、御朱印帳を購入してきたそうです。

私たちが食べているのを見て、先輩はアイスクリームをご購入。

我々、一体どんだけ食べるんだ(笑)

雑談はさておき

ご縁横丁では、出雲名物のぜんざい、そば、日本海の幸(のどぐろ、サバなど)、島根県産地鶏のからあげやチキンバーガー、地ビール、島根豚/和牛の串焼き等々、地元の味覚を堪能できます。

しかも、ご縁横丁内のどのお店に持ち込んで食べてもOK、お店に届けてもくれます。

専門店の料理をあれもこれも、みんなで好きなものを一緒に食べられるのは嬉しいですね。

- ちなみに・・・

ご縁横丁内のぜんざい屋の「坂根屋」さんの社長さんは、「出雲ぜんざい学会」を立ち上げた中心人物とのこと。続きを読む・・・ - そう、先に大絶賛した「日本ぜんざい学会壱号店」の学会です!

お店のホームページを拝見すると、坂根屋さんは材料と地産地消にこだわった、受賞歴多数の老舗和菓子屋さんでした。

美味しいはずですよね。

ぜんざい以外の和菓子も食べてみたい・・・。

ご縁横丁はグルメだけでなく、ショップも充実しています。

出雲神話をモチーフとしたおみやげものなどがたくさんあって、見ているだけでも楽しめますよ。

そして、コインロッカー、トイレ、休憩室(無料)もあります。

休憩室は畳作りのスペースがあり、ゆっくりくつろげるのではないでしょうか。

ご縁横丁は要チェックです。

うまく利用して快適な出雲旅をお楽しみください。

〈ご縁横丁〉

https://www.goenyokocho.com/

島根県出出雲市大社町杵築南840-1

営業時間 9:00~18:00(3月~11月)

9:00~17:00(12月~2月)

不定休(一年に2、3回休み有)

駐車場 無

お問い合わせ:℡0853-53-5026